2026年、Bリーグに「ドラフト制度」が登場。

2026年、日本のプロバスケリーグ「Bリーグ」で新しい選手獲得のルールがスタートします。

それが「ドラフト制度」。

これまでのようにクラブが自由に選手を獲得するのではなく、公平に順番を決めて選手を指名する仕組みが導入されます。

この記事では、

「プロになりたい選手はどうすればいいの?」

「どのチームに入ることになるの?」

「選手にとって損じゃないの?」

そんな気になるポイントを「B.LEAGUEドラフト概要発表会見 2025.3.12」の資料を引用しながらやさしく解説していきます!

※記事の下部に引用元掲載

「B.LEAGUEドラフト」は、2026年1月29日(木)にTOKYO DOME CITY HALLで開催。この日、多くの才能ある選手たちが、プロバスケ選手としての新たなスタートを切る、まさに未来が始まる瞬間。

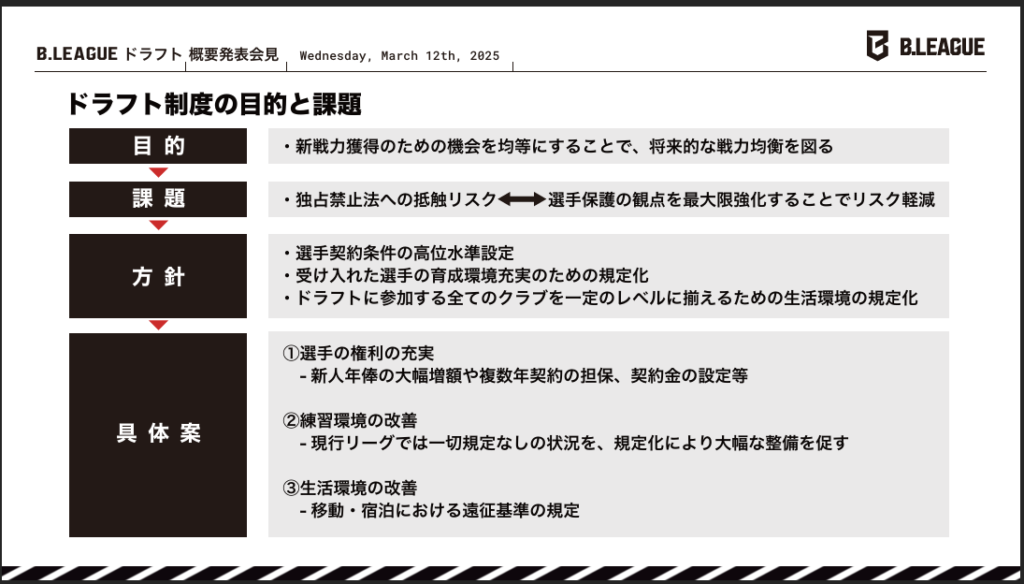

なぜドラフトをするの?

このドラフト制度のいちばん大きな目的は、「どのチームにも、公平にいい選手を獲得できるチャンスを与えること」です。

これまでは、強いチームに有望な選手が集まりがちでしたが、それではリーグ全体のバランスが崩れてしまいます。

この制度を導入することで、どのチームも実力ある選手を獲得できるようにして、リーグ全体の競争をもっとフェアで面白くすることを目指しているのです。

そしてこの制度は、単に「誰を指名するか」だけの話ではありません。

選手一人ひとりのキャリアと生活を、プロとしてしっかり支えていこうという、B.LEAGUEの本気の姿勢も表れています。

徹底したサポート体制

ドラフトに参加するチームには、選手を大切にするための厳しい基準が設けられています。

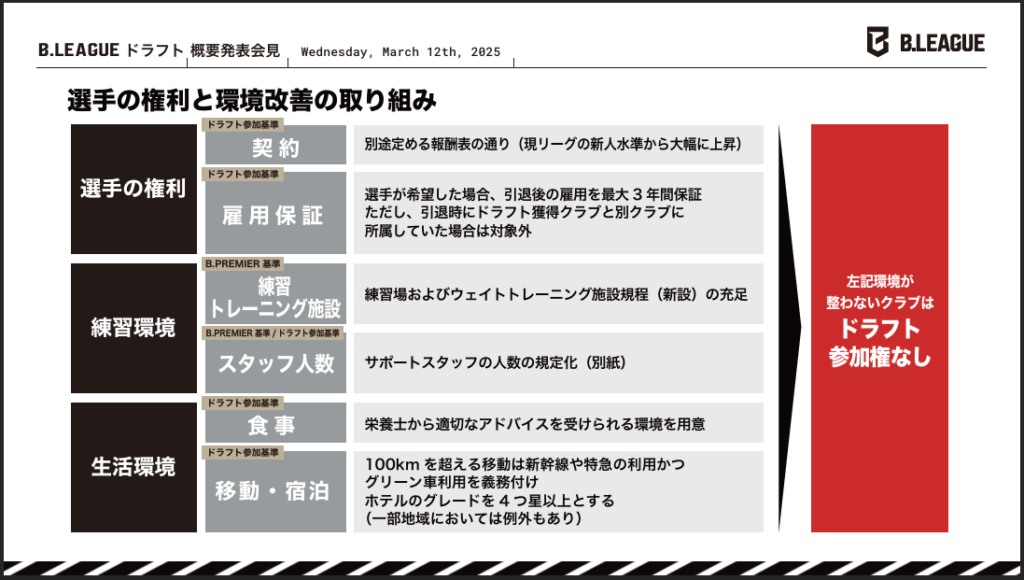

✅️手厚い契約と報酬

新人選手の給料(年俸)は、これまでのB.LEAGUEの基準から大幅に上がることが決まっており、決められた報酬表に基づいて支払われます。

さらに、プレイヤーオプション付きの2年契約または3年契約となっているため 、選手たちはより安心してプロとしての道を歩み始めることができます。

✅️引退後の雇用保証

もし選手が希望すれば、引退した後も最大3年間、ドラフトで指名されたチームで働くことが保証されます。

これは、選手がキャリアを終えた後の生活も心配なく過ごせるように、というリーグのサポート体制の表れです。

(※引退時にドラフトで加入したクラブと別クラブに所属していた場合は対象外)

✅️最高の練習環境の整備

練習する場所や、体を鍛えるウェイトトレーニングの場所には、細かいルールが設けられました。

正規の広さのコート、複数のゴール、得点板、ロッカールーム、スタッフが使う場所、そして適切な空調設備が必須とされています。

ウェイトトレーニング施設も、指定された機材が揃い、トレーナーが常駐できるスペースが求められます。

これらの環境が整わないチームは、ドラフトに参加する資格すら与えられません。

✅️専門スタッフによるサポート

コーチだけでなく、

- 選手たちの体をケアするアスレティックトレーナー

- 筋力トレーニングを指導するストレングス&コンディショニングコーチ

- チーム運営を支えるマネージャー

など、手厚いサポート体制が義務付けられています。

これにより、選手のコンディション管理や技術向上も、より専門的に行われるようになります。

✅️食事と移動・宿泊の質の向上

栄養士から食事のアドバイスをもらえる環境が用意されるほか、

- 遠征時の移動(100kmを超える場合は新幹線や特急のグリーン車利用が義務付け)

- 宿泊(ホテルは4つ星以上を基本とする)

においても選手の快適性が追求されています。

気になる報酬は?

選手の報酬は、その選手のこれまでの経験によって大きく変わります。

特に注目されるのは、「スペシャル」と分類される選手です。

これは、ワールドカップやオリンピックといった世界的な大会で、平均して15分以上試合に出場した選手が対象になります。

もし「スペシャル」選手に選ばれると、2年契約で年俸1億円。

3年契約なら、契約金1.5億円+年俸5,000万円が支払われます。

これは、日本のバスケ界が世界レベルで活躍できる選手を高く評価し、獲得しようとしているかの表れと言えるでしょう。

もちろん、「スペシャル」でなくても、日本の高校を卒業した選手でも、1巡目で指名されれば2年契約で年俸1,400万円。

3年契約なら契約金2,400万円+年俸600万円が保証されます。

これは、これからプロを目指す若い選手たちにとって、大きな目標となるはずです。

【契約金と年俸の違い】

✅️契約金=最初にもらえる1回きりのボーナス

✅️年俸=1年間にもらうまとまった給料

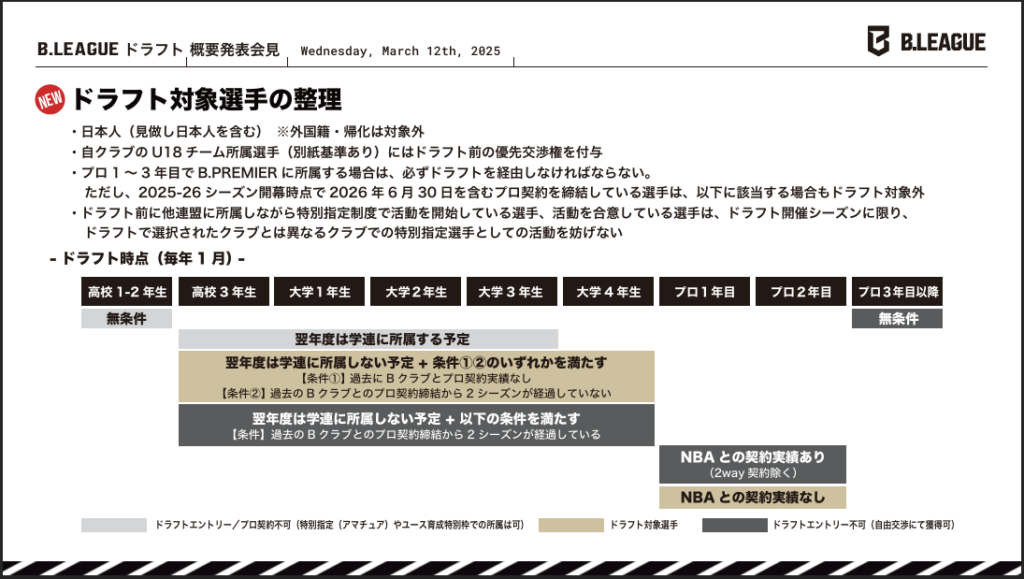

ドラフトの対象はだれ?

ドラフトの対象となるのは、日本の国籍を持つ選手です。

外国籍の選手や、日本に帰化した選手は対象外とされています。

また、自身のクラブのU18のユースチームに所属する選手には、ドラフトの前に優先的に交渉できる権利が与えられます。

これは、将来のB.LEAGUEを支える若い世代の育成にも力を入れる、というリーグの方針を示しています。

なお、

「プロ1~3年目でB.PREMIERに所属する場合は、必ずドラフトを経由しなければならない」

とされているため、トップレベルを目指す選手は、ドラフトへのエントリーが必須です。

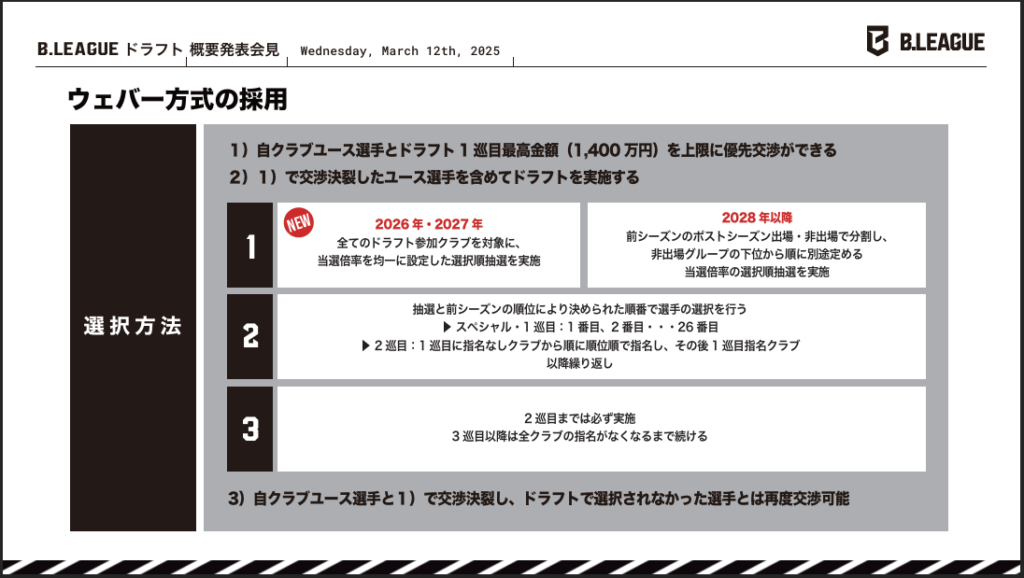

指名順の決め方

B.LEAGUEドラフトでは、「ウェバー方式」という特別な方法が採用されます。

これは、選手を選ぶ順番を「くじ引き」と「前のシーズンのチームの成績」で決める方法です。

✅️2026年と2027年

この2年間は、リーグの新しい体制がスタートする時期のため、ドラフトに参加するすべてのチームが「同じ確率のくじ引き」で選手を選ぶ順番を決めます。

これにより、どんなチームにも平等にチャンスが与えられます。

✅️2028年以降

この年からは、前のシーズンの成績が関係してきます。

具体的には、プレーオフに進めなかったチームの中で、最終順位が下だったチームほど、選手を選べる順番を決める「くじ引き」で有利になるように工夫されています。

これは、下位チームも強い選手を獲得しやすくして、リーグ全体の力をより均等にしようという狙いがあります。

選手を選ぶ順番が決まったら、スペシャル、1巡目、2巡目、それ以降と続き、順番に選手を指名していきます。

2巡目までは必ず行われ 、3巡目以降は、指名したいチームがいなくなるまで続きます。

これにより、多くの選手にプロへの扉が開かれるチャンスが生まれます。

スケジュール:プロへの道のりはここから始まる!

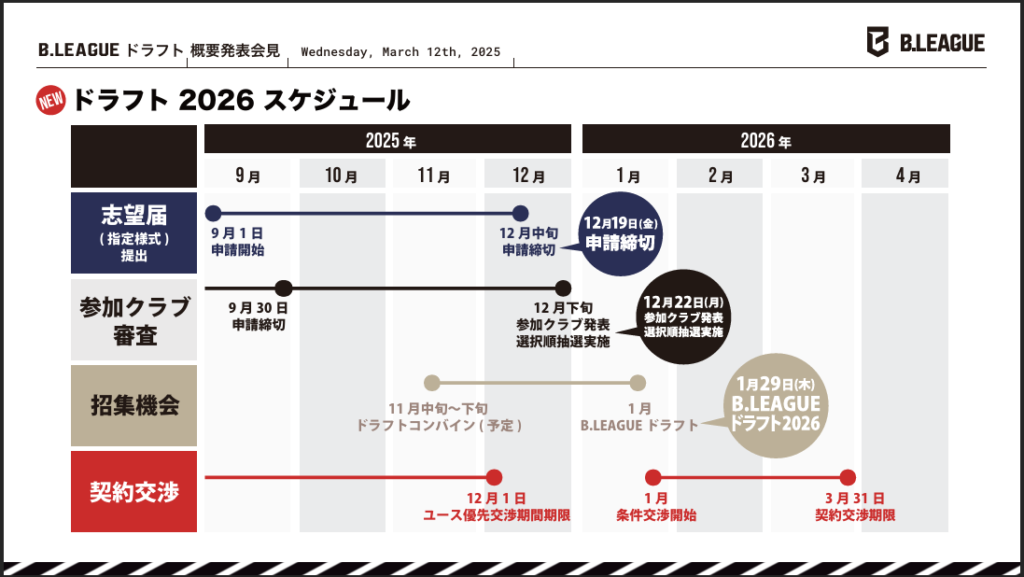

プロバスケットボール選手になるための道のりは、以下のスケジュールで進んでいきます。

✅️志望届の提出

9月1日から、プロになりたい選手は「志望届」を提出できるようになります。

締め切りは12月中旬(2026年ドラフトは12月19日(金))です。

✅️参加チームの審査

9月30日までに、ドラフトに参加したいチームは申し込みを済ませます。

そして、12月下旬(2026年ドラフトは12月22日(月))に、どのチームがドラフトに参加できるか発表され、選手を選ぶ順番を決めるくじ引きも行われます。

✅️ドラフトコンバイン

11月中旬から下旬には、「ドラフトコンバイン」(予定)という選手のお披露目会が開催されます。

ここで選手たちは、自分のプレーをチームに見てもらう大切なチャンスを得ます。

そして、いよいよB.LEAGUEドラフト本番! 1月(2026年ドラフトは1月29日(木))に開催されます。

✅️契約交渉

チームが選手を指名したら、1月から契約の話し合いが始まります。

契約を結ぶ期限は3月31日までです。

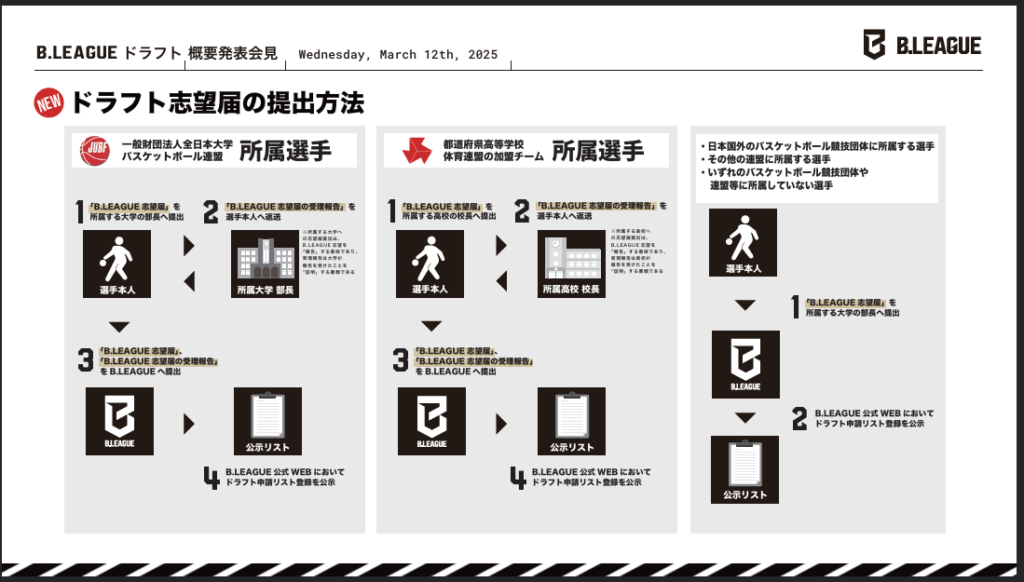

どうやってドラフトに参加するの?

プロになりたい選手がドラフトに参加するためには、「志望届」を出す必要があります。

この出し方は、選手が今、どこでバスケをしているかによって少し異なります。

例えば、高校でバスケをしている選手の場合、

- まず、選手本人が「B.LEAGUE志望届」を、高校の校長先生に提出します。

- 校長先生が志望届を受け取ったら、「志望届の受理報告」を選手本人に返します。

- 選手は、その「志望届」と「志望届の受理報告」をB.LEAGUEに提出します。

- これにより、B.LEAGUEの公式ウェブサイトに、ドラフトに参加する選手として名前が載ることが公示されます。

このように、ドラフト参加する場合のプロセスも決められています。

まとめ

B.LEAGUEドラフトは、単なる選手を選ぶイベントではありません。

それは、チーム間の力を均等にし、リーグ全体のレベルアップを促し、そして何よりも選手一人ひとりの未来とキャリアを保障するための、周到に準備された仕組みです。

この新しい制度が日本のバスケ界にどのような変化をもたらすのか、そして、未来のB.LEAGUEスターがここから誕生するのか。

2026年の第1回ドラフトは歴史的な1日になること間違いなし。

どんな選手がドラフトでプロ入りするのか楽しみですね!

▼引用